[show_custom_data]

作曲年:1939年

作曲者:Billy Strayhorn(ビリー・ストレイホーン)

歴史的背景

なぜこの曲がDuke Ellington(デューク・エリントン)本人の作曲でないにも関わらず、彼の楽団のテーマ曲とも言えるべき存在となったのか?

娯楽音楽の主流がレコードからラジオへと移りゆく1930年代から1940年にかけて、著作権管理団体であるASCAP(米国作曲家作詞家出版者協会)がラジオ放送のライセンス料金を大幅に引き上げた事に始まる。これに反発した放送局は1941年初頭よりASCAPをボイコットし、また競合団体として全米放送事業者協会は別の著作権管理機関であるBMI(放送音楽協会)を設立した。そしてこの問題が和解するまでの約10ヶ月間ASCAPの管理楽曲はラジオ放送で使用することが出来なくなってしまったのである。

当時はほとんどの音楽がラジオで生演奏されていたため、この事件をきっかけにエリントンを含む多くのASCAP会員はラジオで自作曲を使用出来なくなってしまった。そこで急遽別の楽曲を用意する必要に迫られたが、幸いデュークとしばしば共作していたビリー・ストレイホーンはBMIに登録していたため、彼の楽曲をレパートリーにすることで楽団は難を逃れた。そしてその中の1曲がTake the A Train(A列車で行こう)だったわけである。そして1941年の楽団の録音が7週連続でチャートにとどまりつづける大ヒットとなり、すぐに他のバンドリーダーたちにも取り上げられる様になっていったのである。

楽曲の由来

この曲のタイトルは、エリントンがストレイホーンにニューヨークの自宅への道順を伝える際に「Aトレインに乗って来て」と伝えたことに由来する。Aトレインとはニューヨーク市地下鉄のブルックリンからハーレムやマンハッタン北部を結ぶ路線の、快速運転を行うA系統の名称である。

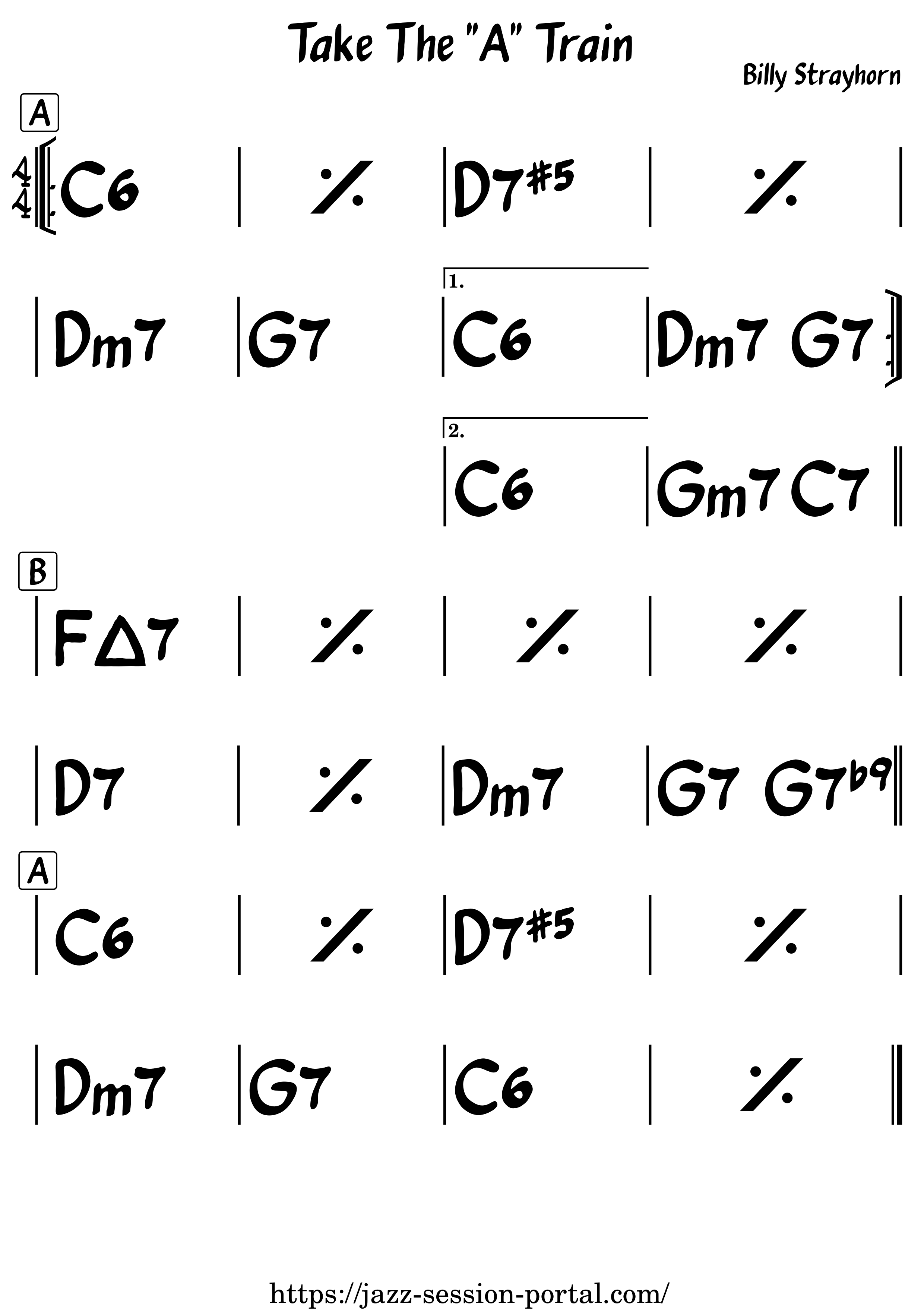

楽曲の構成

構成的にはAABA形式の単純な曲ではあるが、この曲をセッションで演奏する場合にはエリントンのバージョンと同じくピアノによるお決まりのイントロフレーズから始める場合が非常に多いので、ピアニストはこのイントロを覚えておいた方が良いだろう。

またドラムソロをまわす際には通常のバースではなく、2nd Riff(セカンド・リフ)を用いるのもお決まりとなっている場合が多い。構成としてはAで4バースx2回、Bは8小節そのままドラムソロ、またAで4バースをしてからテーマに戻るという流れとなる。

歌詞

歌詞は当初ストレイホーン自身が書いたとされていたが、エリントン楽団で使用されたものは1944年にJoya Sherrill(ジョヤ・シェリル)が書いたとされている。

#AABA形式, #32小節, #2ndRiff, #セカンドリフ, #電車

参考音源

Trumpet – Clifford Brown

Drums – Max Roach

Tenor Saxophone – Harold Land

Piano – Richie Powell

Bass – George Morrow

Vocals – Ella Fitzgerald

Piano – Lou Levy

Guitar – Herb Ellis

Bass – Wilfred Middlebrooks

Drums – Gus Johnson

Tenor Saxophone – Joe Henderson

Drums – Gregory Hutchinson

Piano – Michel Petrucciani

Contrabass Guitar – Anthony Jackson

Drums – Steve Gadd

JAZZ SESSION PORTALは関西の有志メンバーによって運営されています。

可能な限り正確な情報を公開できるように勤めていますが、誤りや参考動画のリンク切れなどがありましたら指摘いただけると幸いです。